Composition de l’équipe

Oorja Dorkar, Majda Lojpur, Reshma Menon, Saba Memon, Natalie Oulikhanian, Shaina Sumaiya

Résumé du projet

Re:Housed redéfinit la manière dont les autorités publiques et les urbanistes de Toronto choisissent l’emplacement des refuges, en formulant des recommandations axées sur les besoins des personnes en situation d’itinérance afin de favoriser un hébergement de transition adapté, pour aujourd’hui et pour demain.

Mots-clés

Analyse géospatiale, optimisation de l’emplacement des refuges, aménagement urbain, politiques publiques, accessibilité des services, impact social, intelligence artificielle (IA), apprentissage automatique, modélisation prédictive, prise de décision fondée sur les données, mise en grappe, forêt aléatoire.

Liste des technologies utilisées

Environnements de développement

- Google Colab – notre principale plateforme de conception et d’entraînement des modèles d’apprentissage automatique

- Visual Studio Code – notre principal environnement de développement local

- Anaconda – notre outil pour la gestion des paquets et des environnements de développement

Langages et formats de données

- Python – notre principal langage de programmation

- CSV – notre principal format pour le stockage et l’échange de données

Bibliothèques et cadres de développement

- Analyse de données : Pandas, NumPy, SciPy

- Visualisation : Matplotlib, Seaborn, Folium (pour les cartes interactives)

- Outils de modélisation géospatiale : GeoPandas, Shapely, Google Earth Engine

- Apprentissage automatique : scikit-learn

Développement du projet

Présentation de la solution

Conçu en concertation avec les responsables du logement de la Ville de Toronto, Re:Housed vise à déterminer les emplacements les plus propices à la construction de nouveaux refuges en modélisant les secteurs où les infrastructures de soutien social répondent le mieux aux besoins des personnes en situation d’itinérance.

Notre approche innovante combine deux modèles géospatiaux complémentaires. Ce double modèle fait en sorte que les recommandations tiennent compte à la fois de la proximité des services et de la stabilité sociale à long terme :

- Modèle d’accessibilité des services : ce modèle indique les secteurs où l’accès aux ressources essentielles (p. ex., soins de santé, transport en commun, services sociaux) facilite l’hébergement de transition;

- Modèle lié aux risques et au réseau communautaire : ce modèle sert à cartographier, à l’aide des méthodes existantes, les secteurs qui présentent la plus grande densité et le plus grand risque de personnes en situation d’itinérance.

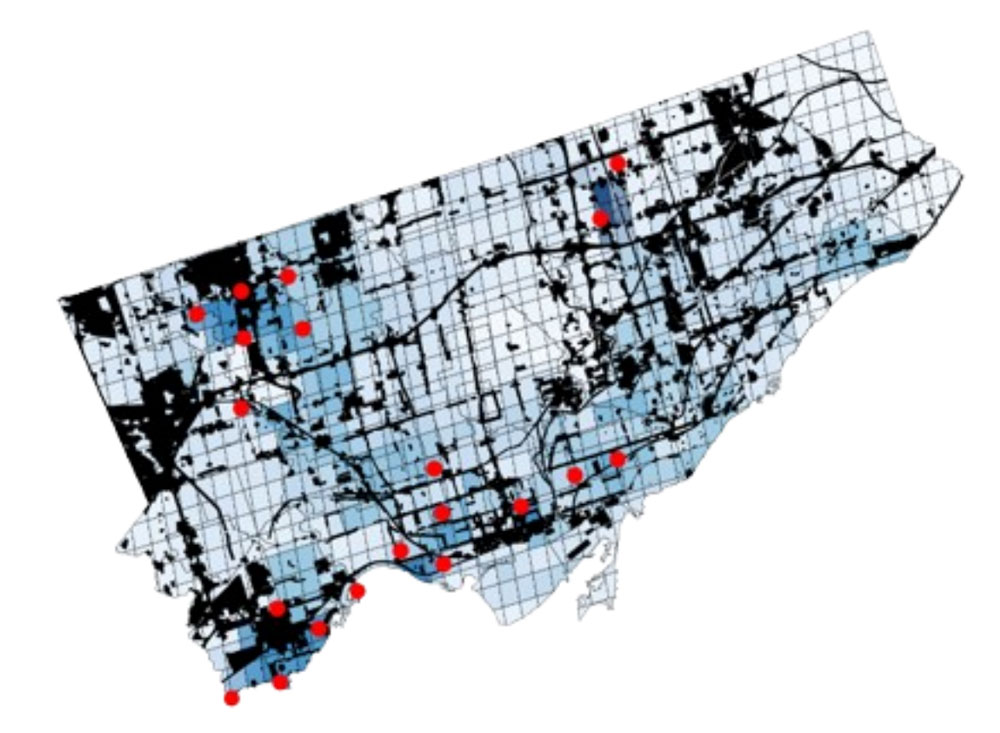

En combinant ces deux approches, notre modèle (voir l’illustration ci-dessous) a identifié 20 secteurs prioritaires sur l’ensemble du territoire urbain. Ces emplacements sont ceux où les infrastructures de soutien et les risques d’itinérance se recoupent le plus nettement. Les secteurs où la construction est interdite à Toronto (p. ex., les zones industrielles ou à vocation restreinte) ont été exclus et apparaissent en noir sur la carte.

Fonctionnement de notre approche

Repérer les secteurs dotés de services essentiels. Pour servir de toits pour la nuit, mais aussi de tremplin vers un logement stable, les refuges doivent se trouver à proximité de services de soutien essentiels. Si les services publics (transport, soins de santé, services juridiques et autres commodités) sont d’une importance cruciale, il demeure difficile d’en déterminer la répartition et le degré de priorité. Pour repérer les zones près des services essentiels à l’hébergement de transition, nous sommes partis du principe que les services entourant les campements actuels correspondent à ceux que recherchent les personnes en situation d’itinérance. Re:Housed segmente la ville en une grille composée de cellules d’un kilomètre carré, chacune intégrant des données sur la proximité de services tels que le transport en commun, les banques alimentaires et les cliniques médicales. Un modèle de régression par forêts aléatoires a été entraîné à partir de données antérieures sur les campements afin d’en estimer l’importance selon leurs caractéristiques respectives. Les résultats sont présentés sous forme de cartes interactives. L’outil aide les urbanistes à repérer les secteurs où les besoins sont les plus criants et où les infrastructures publiques sont propices à l’aménagement de nouveaux refuges.

Identifier les secteurs près des réseaux de soutien communautaire. De l’avis des intervenants et intervenantes sur le terrain, le processus d’aiguillage des refuges à Toronto tend à diriger les demandeurs et demandeuses vers des sites excentrés ou peu convoités. Or, le fait d’être relogé loin de son environnement habituel peut nuire aux démarches des personnes désireuses de trouver de l’hébergement. C’est pourquoi notre modèle privilégie les régions où il existe déjà des réseaux de soutien afin de réduire les obstacles au relogement et de faciliter l’établissement de systèmes d’accompagnement plus efficaces. Nous pouvons estimer l’emplacement des anciens réseaux communautaires de ces populations en modélisant les zones à risque d’itinérance au moyen de l’indice de priorité pour l’aide d’urgence au logement locatif de l’Urban Institute. Cet indice applique des algorithmes de classification et de prédiction pour générer une carte des zones les plus vulnérables à l’instabilité résidentielle. Cette strate d’information fournit également aux urbanistes des indications précieuses sur les secteurs nécessitant une intervention prioritaire.

Déroulement du projet

Le processus de développement s’est échelonné sur trois semaines.

- Première semaine (fondements) : Notre priorité a d’abord consisté à définir le problème et à établir la structure de nos données. Pour ce faire, nous avons analysé les besoins du projet, recueilli des ensembles de données sur le portail des données ouvertes de la Ville de Toronto et élaboré un plan d’action.

- Deuxième semaine (consultations et modélisation) : Nous avons consulté les principales parties prenantes, dont plusieurs nous ont fait part de leurs réflexions en entrevue sur les points forts de notre approche et ceux à améliorer. Nous avons ainsi veillé à ce que notre solution reste arrimée aux besoins du terrain. Parallèlement, nous avons entrepris de parfaire nos modèles et d’adapter notre méthode pour tenir compte des observations recueillies.

- Troisième semaine (rodage et livraison) : Nous avons peaufiné nos modèles, intégré les commentaires reçus au fil du processus et développé à la fois l’interface utilisateur et le site Web du projet.

Le modèle final associe un classificateur par forêts aléatoires et des méthodes de mise en grappe afin de générer une carte géospatiale. Celle-ci indique les secteurs les plus prometteurs pour l’implantation de refuges à Toronto selon la proximité des services et la demande future.

Impact et innovation

Pertinence du projet

Re:Housed sert l’intérêt public en offrant à la Ville de Toronto un outil agile et proactif pour répondre à la crise de l’itinérance. Il donne aux urbanistes les moyens de cibler les interventions là où elles sont le plus nécessaires tout en garantissant une distribution plus équitable de ressources somme toute limitées.

Facteurs de différenciation

Malgré l’existence de certaines plateformes, telles que le Tableau de bord sur l’itinérance et le logement de la Ville de Hamilton, celles-ci offrent avant tout des représentations graphiques et des analyses descriptives de la situation. Re:Housed se distingue en proposant des solutions concrètes. Il recommande des emplacements en tenant compte à la fois du risque et de la proximité des services. Il fournit également aux urbanistes des analyses de données sur les tendances émergentes et les évaluations des risques à Toronto – le tout, en se basant sur un indicateur de demande plus précis que le seul taux d’occupation.

Risques et mesures d’atténuation

Nous sommes parfaitement conscients que l’intégration de l’IA dans des contextes sociaux requiert une extrême prudence. Il existe toujours un risque d’interprétation erronée ou d’utilisation inappropriée des résultats du modèle. En voici quelques exemples :

- Atteinte à la confidentialité : si des données brutes ou non anonymisées étaient divulguées ou rendues publiques, les renseignements personnels de populations vulnérables pourraient s’en trouver compromises;

- Renforcement des inégalités systémiques : si les données comportent des biais ou si certains facteurs de risque corrélés sont interprétés à tort comme des causes directes, les recommandations risquent de concentrer les refuges dans des quartiers déjà marginalisés, ce qui pourrait contribuer à creuser davantage les écarts sociaux;

- Mauvaise lecture des tendances : les résultats pourraient être pris à tort pour des prédictions sur des personnes plutôt que comme de grandes tendances urbaines, ce qui pourrait accroître la stigmatisation ou donner la fausse impression que la consultation et la planification sont superflues.

Pour atténuer ces risques, nous avons :

- utilisé uniquement des données agrégées et anonymisées;

- intégré des mesures de protection contre les biais et soumis notre modèle à un processus d’amélioration continue;

- consulté directement les principales parties prenantes, les communautés et des organismes de défense des droits pour garantir que les recommandations reposent sur des principes d’équité et de bienveillance.

Il convient de préciser que Re:Housed n’est pas un outil de prise de décision automatisée. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision destiné aux urbanistes. Le choix final relatif à l’emplacement des refuges continue de reposer sur le jugement humain.

Voir plus loin

Même s’il a été développé pour la ville de Toronto, notre modèle pourrait facilement être transposé à d’autres municipalités qui disposent de données comparables. Il pourrait également être étendu à des usages connexes, comme la planification des interventions d’urgence.

Défis

Trois grands défis ont jalonné notre parcours :

- Mesurer la demande : au départ, nous croyions pouvoir estimer la demande en refuges à partir de données comme le taux d’occupation, la capacité d’accueil et d’autres facteurs connexes. Michael Lyster, un interlocuteur essentiel, nous a toutefois fait remarquer que la saturation des refuges est une chose, mais que le problème réside surtout dans l’envoi des gens vers des refuges éloignés de leur environnement familier, ce qui les amène à changer fréquemment d’endroit. Le taux d’occupation est donc un indicateur peu représentatif de la demande réelle. Cette observation nous a incités à chercher des moyens plus fiables de déterminer les refuges les plus demandés.

- Cadrer le problème : l’une de nos plus grandes difficultés a été de circonscrire le problème avec précision. Bien que la consultation des parties prenantes ait pris du temps, les commentaires recueillis se sont avérés d’une valeur inestimable. Ils nous ont permis de passer d’un concept général de type « l’IA au service de la lutte contre l’itinérance » à un modèle répondant à des besoins réels sur le terrain. Nos échanges avec les parties prenantes ont redéfini notre modèle à plusieurs égards : nous avons dû intégrer de nouvelles contraintes (p. ex., la nécessité de loger les gens dans leur quartier et près de leurs réseaux communautaires); apporter des nuances (en montrant, par exemple, que le phénomène « pas dans ma cour » est largement répandu et que la réceptivité d’un quartier est un indicateur peu utile); et revoir certaines priorités (p. ex., l’accès piétonnier prime désormais sur la proximité des hôpitaux, puisque les refuges offrent souvent leurs propres services sur place).

- Déployer l’outil : nous avons également relevé le défi de mettre notre application en ligne. Nous avons d’abord rendu le site convivial pour les téléphones intelligents, avant de le faire migrer vers le nuage.

Ces trois semaines ont été fertiles en rebondissements, mais notre équipe est fière d’avoir su transformer chaque défi en occasion d’apprentissage pour en arriver à bâtir une solution de meilleure qualité.

Ce que nous avons appris et accompli

Re:Housed a été salué pour son fort potentiel d’impact et d’innovation ainsi que pour son applicabilité sur le terrain. Cette reconnaissance lui a valu deux distinctions importantes :

- Prix Toronto Accelerator Award 2025 : ce prix est décerné par le AI4Good Lab aux projets affichant un fort potentiel de retombées sociales et d’évolutivité;

- Classement parmi les 10 finalistes (sur plus de 120 équipes au pays) du défi estival 2025 du Youth Impact Challenge, un concours visant à financer et à encadrer des projets menés par des jeunes afin de relever les plus grands défis sociétaux et environnementaux du Canada.

L’un des apprentissages que nous avons faits a été d’apprendre à réfléchir de façon critique face à des problèmes complexes. Malgré la nature ardue et répétitive du processus, nous avons compris que ces cycles sont indispensables pour donner réellement de la valeur à une solution.

Au fil de ce projet, nous avons acquis une expérience pratique en matière de configuration et de déploiement d’un système d’apprentissage automatique de bout en bout. Nous avons également réussi à transformer des données brutes en un récit clair et convaincant, et à concevoir une application Web qui rend notre modèle à la fois utilisable et facile d’accès. Plus que tout, nous avons appris à traduire des exigences concrètes en tâches techniques susceptibles de faire avancer un problème vers une solution.

Prochaines étapes pour l’équipe ou le projet

Nous espérons poursuivre le développement de Re:Housed en obtenant du soutien et du financement pour en étendre les capacités. Nous espérons également publier nos conclusions dans un article scientifique afin que d’autres puissent s’en inspirer et bonifier nos idées. Nous souhaitons tout particulièrement améliorer notre modèle en intégrant les prédictions basées sur les données de localisation des demandes d’admission, un excellent indicateur de la demande. Nous aimerions aussi faire évoluer notre projet en établissant un dialogue plus étroit avec les parties prenantes et en examinant comment notre modèle pourrait être transposé à d’autres municipalités aux prises avec une crise similaire.

Re:Housed est né d’une simple discussion à l’heure du dîner. Nous sommes fiers de voir tout le chemin parcouru depuis ce temps.

Références et crédits

Remerciements

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution à nos travaux et pour avoir rendu ce projet possible :

- Diana Moyano, mentore et responsable de projet, Institut Vecteur

- Eptehal Nashnoush, assistante d’enseignement au AI4Good Lab

- Michael Lyster, directeur des services de logement et des refuges, Homes First Society

- Loretta Ramadhin, directrice des infrastructures, de la planification et du développement, Division des services de refuges et de soutien, Ville de Toronto

- Kiefer Shields, superviseur des services immobiliers, Division des refuges, du soutien et du logement, Ville de Toronto

- Tia Aprile, Programme municipal d’évaluation foncière

Enfin, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au programme du AI4Good Lab, que ce soit à la création, à la coordination, à l’animation ou autre. Re:Housed n’aurait pu voir le jour sans vous.

Références

- Ville de Toronto. Homelessness Services Capital Infrastructure Strategy : Real Estate Strategy and Lease Extensions. Source consultée le 21 décembre 2023. https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2024/ec/bgrd/backgroundfile-241830.pdf

- ESRI Canada. Addressing Homelessness Using the Geographic Approach. Source consultée le 7 novembre 2024. resources.esri.ca/government/addressing-homelessness-using-the-geographic-approach

- Urban Institute. Mapping Neighborhoods with the Highest Risk of Housing Instability and Homelessness. Source consultée le 11 juillet 2023. www.urban.org/data-tools/mapping-neighborhoods-highest-risk-housing-instability-and-homelessness

- Données ouvertes de la Ville de Toronto. https://open.toronto.ca/