Composition de l’équipe

Kenza Benmansour, Lana Kang, Kiana Ngai, Malek Medkour, Naya Wardeh, Houwen Yao

Résumé du projet

MYBO est un assistant intelligent à l’intention des personnes atteintes d’un trouble neurologique fonctionnel (TNF), conçu pour prévenir le stress lié aux crises, offrir de l’information utile et aider les gens à reprendre leur santé en main.

Mots-clés

Assistant pour les personnes en attente de soins, dérèglement du système nerveux, variabilité du rythme cardiaque (VRC), troubles fonctionnels, troubles neurologiques fonctionnels (TNF)

Contexte

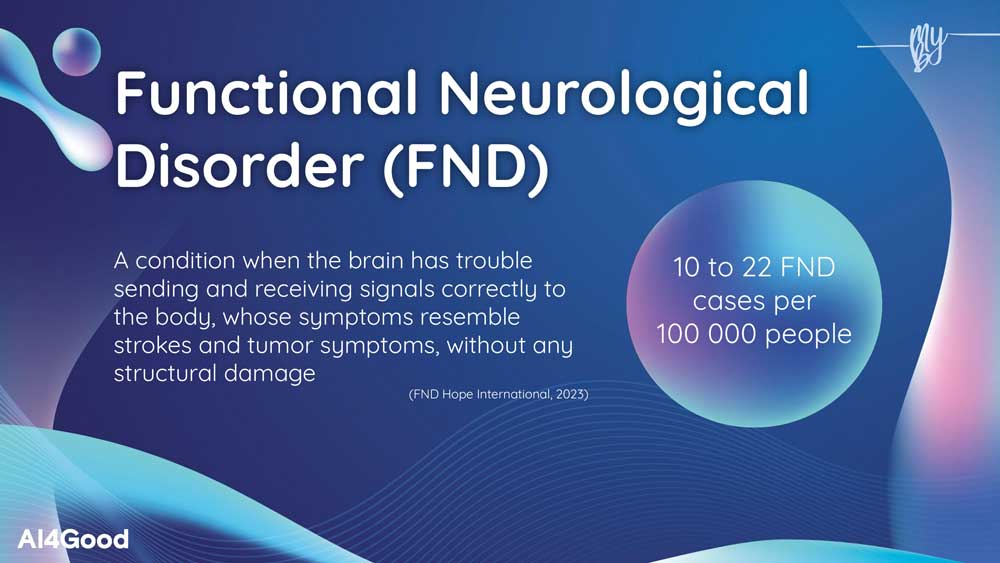

Pourquoi nous avons créé MYBO, un assistant à l’intention des personnes atteintes de troubles stigmatisés du système nerveux

Dans le domaine de la santé, il existe une forme de souffrance dont on parle rarement : celle de ne pas être cru·e. Pour des millions de personnes aux prises avec un trouble fonctionnel, les symptômes sont bien réels, mais le soutien, lui, ne l’est pas. Ces troubles, qui apparaissent malgré des examens normaux, trouvent généralement leur origine dans un dérèglement du système nerveux. Ils regroupent notamment le trouble neurologique fonctionnel (TNF), le syndrome du côlon irritable, la fatigue chronique et la douleur chronique. En proie à la stigmatisation, les patientes et patients se font dire que « ce n’est que le stress » et repartent sans réponses ni outils. Cette souffrance, deux membres de notre équipe la connaissent bien, puisque l’une vit avec un TNF et l’autre avec la douleur chronique. Or, l’expérience vécue constitue une source de motivation insurpassable quand vient le temps de trouver des solutions à des problèmes concrets qui méritent plus d’attention.

Le problème que nous abordons est urgent, mais surtout profondément humain. Les troubles fonctionnels provoquent des perturbations réelles dans la manière dont le système nerveux interprète les signaux, mais comme rien ne paraît dans les tests de dépistage standards, ils sont mal compris et mal pris en charge. Après le diagnostic, nombre de personnes doivent attendre des années avant d’obtenir des soins, errant de spécialiste en spécialiste ou se faisant dire que « tout est dans leur tête », sans qu’on leur indique quoi faire dans l’intervalle.

Pour combler cette lacune, nous avons entrepris de concevoir une solution qui se veut non pas un traitement, mais un compagnon. Un outil pour mieux démêler ce désordre qui s’installe dans le corps et offrir un accompagnement compatissant aux personnes touchées. C’est ainsi qu’est née notre solution : une application mobile alliant biorétroaction et IA pour aider les gens à réguler leur système nerveux, à suivre leurs symptômes et à accéder à des ressources éducatives sur leur état de santé.

Au cœur de MYBO se trouve la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), un biomarqueur reconnu et non invasif de l’activité du système nerveux autonome. S’y ajoutent des suivis simples de l’humeur, des symptômes et du contexte. La VFC peut révéler un état de stress accru, une surcharge émotionnelle ou les premiers signes d’un dérèglement – autant de manifestations fréquentes dans les troubles fonctionnels. À partir de ces données, nos modèles d’IA détectent les schémas récurrents et peuvent anticiper les épisodes de tension nerveuse. L’application propose ensuite, sur un ton bienveillant, des outils adaptés à chaque profil : exercices de respiration, pratiques de recentrage somatique et ressources éducatives pour mieux comprendre les mécanismes physiologiques en jeu.

MYBO n’est pas un outil diagnostique ni un substitut à la thérapie ou aux soins médicaux. Il s’adresse aux personnes en attente de traitement, laissées sans solution ou tout simplement dépassées par leur état de santé. MYBO favorise une meilleure communication entre le corps et l’esprit et aide à mieux comprendre les cycles du système nerveux au fil du temps. Les études le démontrent, les symptômes associés aux troubles fonctionnels et à d’autres affections liées au stress peuvent être fortement atténués par la régulation du stress et l’amélioration de la VFC, notamment par la biorétroaction et la respiration consciente. Pourtant, ce soutien est rarement offert, surtout sous une forme personnalisée, empathique et attentive à l’expérience vécue.

Liste des technologies utilisées

Apprentissage automatique et traitement des données :

Mots-clés : Pandas, Sklearn, Seaborn, Matplotlib, RandomForestClassifier, LogisticRegression, KaggleHub, Google Colab.

Nous avons commencé par analyser plusieurs ensembles de données provenant de Kaggle, d’OpenNeuro et de PhysioNet. Après avoir sélectionné ceux qui contenaient des données granulaires sur la variabilité de la fréquence cardiaque, assorties d’indicateurs de stress, nous avons retenu SWELL-KW comme principal ensemble de données. L’ayant trouvé sur Kaggle, nous avons pu l’importer directement à l’aide de KaggleHub. Nous avons ensuite divisé les données en sous-ensembles de test, de validation et d’entraînement afin d’en évaluer la robustesse et de généraliser les résultats, puis nous avons établi une graine aléatoire pour en assurer la reproductibilité. Enfin, nous avons utilisé des bibliothèques Python telles que Numpy, Pandas, Seaborn et Matplotlib pour résumer les données sous forme de tableaux, puis visualiser les corrélations entre les variables afin de repérer toute redondance ou tout bruit potentiel.

Pour développer nos actuels modèles d’apprentissage automatique, nous avons eu recours aux outils ensemblistes (classifieur forêt aléatoire) et aux modèles linéaires (régression logistique) de la bibliothèque Scikit-learn. Leur performance a été évaluée à l’aide du module Metrics. Nous avons retenu ces modèles en raison de leur accessibilité et de leur interprétabilité, le modèle de forêt aléatoire nous ayant notamment permis d’extraire les caractéristiques les plus pertinentes.

Nous avons exporté nos modèles à l’aide de Pickle en vue de les intégrer à l’application. Nous avons ensuite utilisé Apple Watch et l’Apple HealthKit pour recueillir les données sur la VFC d’une personne de l’équipe et nous en servir pour vérifier la compatibilité du modèle avec l’application mobile MYBO.

Développement de l’application (interface, arrière-plan et déploiement)

Mots-clés : Python, React Native, Expo Go, FastAPI, TypeScript, Figma, GitHub.

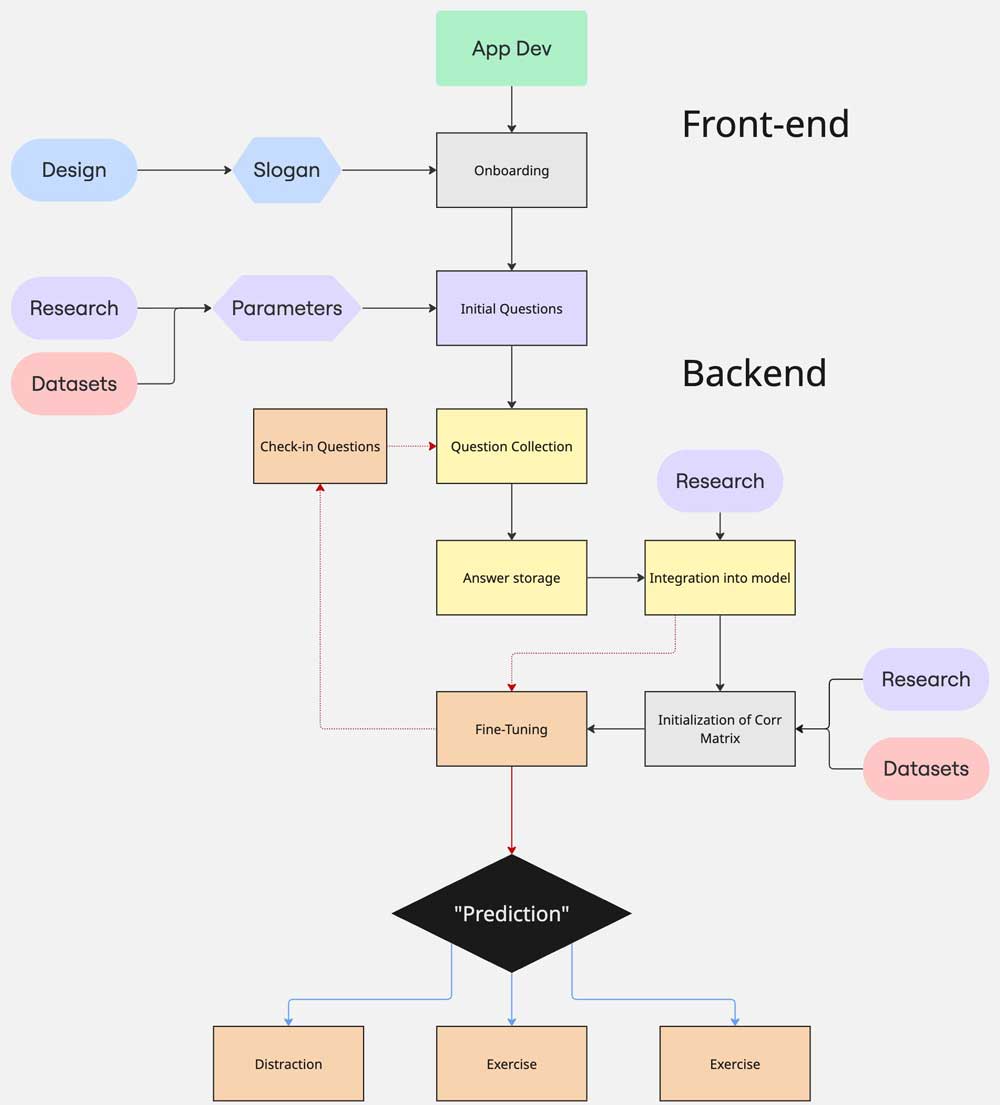

La conception initiale de l’interface a été réalisée à l’aide de Miro. Cet outil nous a permis de modéliser le parcours utilisateur ainsi que les fonctionnalités prévues de l’application, en nous appuyant sur le design et l’architecture d’applications de référence (voir l’organigramme ci-dessous).

Nous avons conçu l’interface utilisateur dans Figma, en privilégiant une palette de couleurs et de dégradés apaisants, dans l’esprit de notre application. L’interface a été développée en TypeScript avec React Native, tandis que l’arrière-plan a été programmé en Python à l’aide de FastAPI. Cette architecture nous a permis d’exécuter le modèle d’apprentissage automatique en arrière-plan et de transmettre les résultats directement à l’interface.

Grâce au cadriciel Expo, nous avons pu compiler la base de code et gagner un temps précieux en déboguant nos modifications localement avec l’application mobile Expo Go, sans devoir repartir chaque fois de zéro. Cet outil s’est révélé très utile pour prévisualiser la manière dont l’application s’affichait sur nos téléphones, un atout de taille lors de la démonstration du projet.

Le développement s’est fait de manière itérative, avec de nombreux ajustements de conception, d’interface et de programmation tout au long de l’implémentation.

Description détaillée du projet et de son développement

Comment fonctionne l’application?

MYBO accompagne les personnes atteintes de TNF dans un parcours interactif qui les aide à rétablir la communication corps-esprit et à regagner la maîtrise de leurs symptômes. À terme, l’application pourra assurer un suivi en continu de la VFC à partir de montres connectées comme Apple Watch, Fitbit ou Garmin. Lorsqu’un dérèglement du système nerveux est détecté par le modèle, une notification propose un exercice de régulation approprié.

Qu’est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque et comment permet-elle de mesurer le stress?

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est la différence de durée entre deux pulsations. Contrairement à la croyance populaire voulant que le rythme cardiaque soit constant, une certaine variation est normale (HeartMath, 2023). En fait, elle est signe d’une interaction équilibrée entre les composantes parasympathique et sympathique du système nerveux autonome (HeartMath, 2023; Kim et coll., 2018). Plus cette variation est grande, meilleure est la capacité de l’organisme à réguler le stress. À l’inverse, une faible variabilité est souvent associée à une poussée active d’un trouble fonctionnel (Kim et coll., 2018).

Comment le processus fonctionne-t-il?

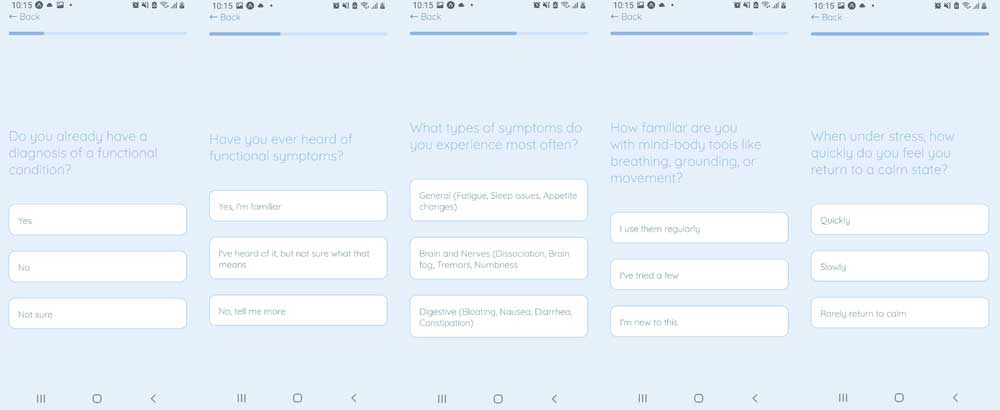

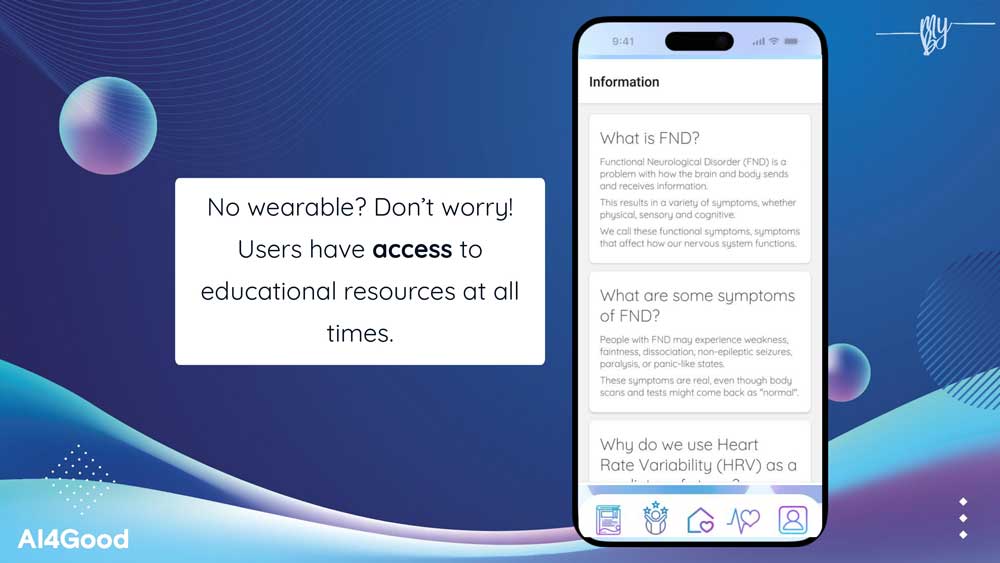

L’expérience débute par un processus d’accueil qui invite la personne à préciser son diagnostic et son niveau de familiarité avec les techniques de régulation. À partir des données disponibles sur la VFC, le système évalue ensuite la présence de signes de dérèglement du système nerveux. Les utilisateurs et utilisatrices ont accès en tout temps à une banque de techniques de régulation adaptées à leur profil. Celle-ci regroupe des exercices validés par des spécialistes cliniques et couramment utilisées pour rétablir la communication corps-esprit chez les personnes atteintes de TNF. Une section éducative propose également de l’information sur le diagnostic ainsi qu’un répertoire de ressources fiables et crédibles. Le contenu de cette banque d’exercices et de la section éducative a été soumis à l’examen du Dr David Benrimoh, neuropsychiatre et chercheur à Montréal, spécialisé dans le TNF et l’IA.

Pourquoi s’agit-il d’un bon cas d’utilisation de l’apprentissage automatique?

Les personnes atteintes de TNF ne savent ni quand ni comment surviendra le prochain épisode de dérèglement. Chez certaines, ces épisodes sont chroniques, tandis que chez d’autres, ils apparaissent de façon intermittente. Dans tous les cas, ces personnes ont du mal à reconnaître les signes précurseurs, à en anticiper la survenue et à s’y préparer adéquatement.

Notre système utilise l’IA pour repérer les grandes tendances dans la VFC et les corréler avec les symptômes déclarés afin de prédire les épisodes de stress ou de dérèglement du système nerveux. En présence de tels signes, l’application propose des techniques de régulation personnalisées et fondées sur des données probantes (exercices de respiration, techniques de recentrage, mouvements précis) pour calmer le système nerveux et prévenir l’aggravation des symptômes, sans générer d’anxiété. Les utilisateurs et utilisatrices apprennent ainsi, avec l’IA, à décoder leurs mécanismes de stress en tout confort et en toute simplicité.

Quel(s) ensemble(s) de données avez-vous utilisé(s)?

Pour entraîner notre modèle à prédire le stress à partir des mesures de la VFC, nous avons utilisé l’ensemble de données multimodal SWELL-KW (SWELL Knowledge Work) consacré à la surveillance de la biométrie du stress). Recueilli à l’université Radboud, aux Pays-Bas, dans le cadre de recherches sur le stress et la modélisation des comportements, cet ensemble de données comprend les mesures de 25 participants et participantes ayant effectué des tâches de bureau dans 3 situations de stress : absence de stress, contraintes de temps et interruptions. Les données comprennent à la fois des mesures biophysiques et subjectives recueillies à différents moments de l’évaluation, notamment un électrocardiogramme, un test de conductance cutanée (activité électrique des glandes sudoripares, un indice de stress et de vigilance) ainsi qu’un questionnaire sur les émotions et la perception du stress. Ces variables se prêtaient parfaitement à l’entraînement d’un modèle simple de régression logistique d’une précision de 82,51 % à raison d’une répartition entraînement-validation de 70/30.

Par ailleurs, une personne de l’équipe a enregistré ses propres mesures de la VFC pendant deux mois à l’aide d’Apple Watch et de l’application Santé. Nous avons vérifié que les données requises (BPM et SDNN) pouvaient être recueillies et qu’elles étaient compatibles avec les variables d’entrée du modèle d’IA, ce qui nous a permis de les intégrer à notre démonstration de projet.

Impact et innovation

Qui sont vos concurrents et comment abordent-ils cette problématique?

Nous avons dressé une liste d’applications concurrentes ou similaires, tant sur le plan de la conception que de la mission :

- Finch : application d’autosoins

- Flo : application de suivi des règles

- Calm : application de respiration et de méditation

- Headspace : application de respiration et de méditation

- Nerva : application de gestion du syndrome du côlon irritable

- VISIBLE : application de suivi de l’état de santé à l’aide de la VFC

Nous avons procédé à une analyse globale des applications de mieux-être actuellement offertes sur mobile. Deux d’entre elles ont retenu notre attention : Nerva, pour la qualité de son processus d’accueil, et VISIBLE, pour sa mission, qui se rapproche de la nôtre.

Le processus d’accueil de Nerva se distingue par sa simplicité et sa convivialité, grâce à une série de questions permettant de vérifier si le programme convient à la personne utilisatrice. Nous avons noté plusieurs éléments particulièrement intéressants : la possibilité de revenir en arrière, des explications claires et aérées, un indicateur de progression et des choix de réponses variés tels que « Je ne sais pas » ou « Autre ». Nous avons aussi prêté une attention particulière au contenu des questions, notamment celles portant sur le diagnostic, les traitements antérieurs et les objectifs personnels. Nerva intègre des phrases de validation des émotions et des segments éducatifs entre les questions, même si les explications ne sont pas toujours adaptées aux réponses de la personne ou à son niveau de connaissance autodéclaré. Le processus se conclut par la présentation des médecins partenaires, gage de sérieux et de crédibilité.

L’analyse de VISIBLE s’est avérée particulièrement éclairante, puisque sa mission s’apparente étroitement à la nôtre. L’application intègre plusieurs des fonctionnalités que nous envisagions d’ajouter et compte une base d’utilisateurs et d’utilisatrices bien établie. Cette découverte nous a amenées à préciser davantage nos objectifs et à réfléchir à la manière dont MYBO pourrait se démarquer des solutions comparables.

Outre l’aspect conception, nous avons remarqué que les applications mieux-être sont parfois assorties de coûts prohibitifs, ce qui peut constituer un obstacle au soutien. L’analyse des conditions d’utilisation et des politiques de confidentialité de certaines applications a également mis en lumière des clauses en petits caractères parfois floues ou préoccupantes quant à la protection des données. Ces constats ont confirmé notre volonté de placer la transparence et l’accessibilité au cœur du développement de notre application et de notre modèle d’affaires.

Quelles retombées votre projet pourrait-il avoir sur le public ou le domaine visé?

Notre principal public cible, les personnes atteintes de TNF, se retrouve souvent seul face au diagnostic, sans soutien ni explications pour comprendre son état de santé. En proposant une rétroaction physiologique en temps réel et des interventions personnalisées, notre application vise à soutenir ces personnes en :

- les aidant à gérer leurs symptômes grâce à des outils de régulation du système nerveux, comme la respiration basée sur la VFC et le recentrage;

- les accompagnant tout au long de leur cheminement vers le mieux-être, en complément de leur traitement;

- les informant et les outillant en l’absence de repères pour gérer leur état de santé;

- maintenant un continuum de soins pour ceux et celles qui doivent attendre des mois avant d’obtenir un rendez-vous avec un ou une spécialiste.

À terme, nous souhaitons rendre notre application accessible à toutes les personnes vivant avec des troubles psychosomatiques apparentés (douleur chronique, dissociation, fibromyalgie, etc.) afin de proposer un accompagnement personnalisé et scientifiquement valable pour rétablir la communication corps-esprit.

« Il n’est pas rare que les lois et les programmes conçus pour venir en aide aux groupes vulnérables, comme les personnes handicapées ou démunies, finissent par profiter au plus grand nombre », écrit l’avocate, défenseure des droits civiques et autrice américaine Angela Glover Blackwell dans la Stanford Social Innovation Review. Chez MYBO, nous sommes convaincues que nos efforts pour aider les personnes atteintes d’un trouble neurologique fonctionnel finiront eux aussi par profiter au plus grand nombre.

Quelles sont les implications éthiques et sociotechniques de ce projet sur la société, et que faites-vous pour y remédier?

Ce projet soulève des enjeux sociotechniques et éthiques importants, en particulier pour les personnes atteintes d’un TNF, mais aussi pour les prestataires de soins, les neuropsychiatres, les familles et les réseaux de soutien des patients et patientes.

Consultation des parties prenantes et conception éthique

Nous avons pris en compte les considérations éthiques en sollicitant l’intervention des parties prenantes tout au long du processus de conception et de développement. Le Dr David Benrimoh, neuropsychiatre spécialisé dans le TNF et l’IA, nous a offert un précieux éclairage clinique afin de veiller à ce MYBO vienne compléter, et non entraver, les pratiques médicales actuelles. Ses commentaires ont contribué à valider notre concept et à bonifier notre banque d’outils et de ressources éducatives. Par ailleurs, un sondage mené auprès de la communauté TNF via Google Forms nous a permis de mieux comprendre les attentes, les besoins et les préoccupations des personnes utilisatrices afin de perfectionner l’application en conséquence.

Prise en compte de l’équité et des biais dans les données

Nous avons porté une attention particulière aux risques de biais présents dans SWELL-KW, notre ensemble de données d’entraînement, qui se compose exclusivement de données recueillies auprès de personnes en bonne santé. Comme les personnes atteintes de TNF peuvent présenter des valeurs de référence différentes liées à la variabilité de la fréquence cardiaque, cet écart peut engendrer des erreurs de prédiction ou des biais d’interprétation (Kim et coll., 2018). Pour atténuer ce risque, nous proposons de recueillir des données anonymisées auprès des personnes utilisatrices, selon un processus d’adhésion volontaire fondé sur le consentement éclairé. Ainsi, les personnes utilisatrices conservent la pleine maîtrise de leurs données et ont la possibilité de retirer leur consentement à tout moment. Notre objectif à plus long terme est de concevoir des modèles personnalisés, adaptés au profil physiologique de chaque personne, afin de réduire les biais associés à la généralisation.

Accessibilité et inclusivité

Nous avons aussi pris en compte l’accessibilité afin que MYBO puisse répondre aux besoins d’un large pan de la population. Même si l’application encourage l’utilisation de dispositifs prêts-à-porter pour le suivi de la VFC, l’accès à l’ensemble des ressources éducatives et des exercices d’autorégulation demeure entièrement libre et gratuit, peu importe l’équipement utilisé. En misant avant tout sur l’éducation, nous voulons offrir aux personnes utilisatrices les moyens de mieux réguler leurs émotions, même sans données physiologiques. L’application intègre des questions inclusives du genre « Avez-vous une montre connectée? » pour adapter l’expérience en conséquence.

Quels risques votre solution peut-elle poser?

Nous visons des retombées positives, tout en reconnaissant que toute solution comporte des risques et peut entraîner des effets indésirables. À la lumière des recommandations de Rose Landry, notre consultante en IA éthique, nous avons identifié nos parties prenantes et réfléchi aux valeurs fondamentales qui les animent. Nous avons par la suite recensé les conflits qui opposent leurs valeurs. Par exemple, les gens recherchent souvent une expérience hautement personnalisée, ce qui implique la collecte et l’utilisation de données sensibles pour l’entraînement des modèles, mais valorisent en même temps la protection des renseignements personnels et le contrôle des données. Ces priorités contradictoires constituent un enjeu central pour bon nombre de solutions de santé numérique.

Confidentialité des données vs personnalisation

La personnalisation repose souvent sur la collecte de données physiologiques et comportementales complètes. Pour limiter les risques d’atteinte à la confidentialité, nous appliquons un modèle de collecte volontaire, fondé sur le consentement éclairé et permettant de se retirer à tout moment. Nous visons un équilibre entre l’efficacité de l’application et l’autonomie des utilisateurs et utilisatrices, dans un souci de transparence quant à l’utilisation et à la conservation des données.

Risques émotionnels et psychologiques

Conscientes des risques inhérents aux outils de régulation émotionnelle, nous avons pris soin de sélectionner uniquement des techniques de régulation douces, fondées sur des données probantes. Ces exercices sont conçus pour améliorer l’état émotionnel des utilisateurs, non pour le perturber.

Risque de dépendance

MYBO a été conçue dans une perspective à long terme visant à réduire la dépendance des utilisateurs et utilisatrices envers l’application. Elle encourage le développement de compétences et l’autonomie, afin que chacun et chacune se sente de plus en plus en mesure de gérer ses émotions de manière autonome. Nous considérons cette réduction progressive de la dépendance comme l’une des grandes forces éthiques de notre solution.

Mésusage ou fausses interprétations

Comme c’est souvent le cas avec les technologies de santé, il existe un risque que les personnes utilisatrices se méprennent sur le but de l’application ou l’utilisent en remplacement de soins professionnels. Afin de prévenir toute mauvaise interprétation, l’application comporte un avertissement explicite indiquant que MYBO ne peut remplacer un avis médical ou une consultation psychologique. Cependant, la ligne de démarcation n’est pas toujours claire; c’est pourquoi nos messages et nos contenus éducatifs sont formulés avec soin pour renforcer cette distinction.

Difficultés rencontrées et solutions retenues

Notre premier grand défi a été de donner forme à nos idées, c’est-à-dire de passer de la vision à un produit concret et viable. Définir la portée du projet n’a pas été facile, car nos objectifs étaient ambitieux. Nous avons surmonté cet obstacle en couchant nos idées sur le papier, puis en les classant par ordre de faisabilité : celles que nous pouvions concrétiser avant le jour de la démonstration, et celles que nous pourrions développer ultérieurement. Il nous est arrivé de nous décourager en voyant que nous ratissions encore trop large. En fin de compte, nous avons décidé de créer d’abord un produit minimal viable, puis d’élargir ensuite la portée si le temps et les ressources nous le permettaient.

Garder notre motivation jusqu’à la fin n’a pas été facile non plus. Comme dans bien des projets de longue haleine, nous avons traversé des périodes d’essoufflement. Pour surmonter ces moments de creux, notre assistant d’enseignement, Prakhar, nous a aidées à définir de petits objectifs réalisables afin de suivre nos progrès et de célébrer chaque victoire. Le fait de se concentrer sur l’étape suivante plutôt que sur le produit final a rendu le projet beaucoup plus facile à gérer. Notre cohésion d’équipe et les échanges que nous avons eus entre nous et avec nos mentors nous ont aussi aidées à nous soutenir mutuellement dans les moments de découragement individuels comme collectifs.

Leçons apprises et réalisations qui nous inspirent de la fierté

Notre participation au programme AI4Good s’est avérée riche en apprentissages, tant sur le plan technique que personnel.

Grâce au programme lui-même, nous avons acquis les bases de l’apprentissage automatique ainsi qu’une compréhension précieuse et concrète des implications éthiques de l’IA et de son utilisation responsable au service du bien commun. Le contenu du programme s’est distingué par la variété et la qualité des présentations, données par des spécialistes d’expérience sur une panoplie de sujets allant des changements climatiques à la santé mentale, en passant par les politiques en matière d’IA et les perspectives autochtones. Semaine après semaine, nous avons appris (et réappris) à revoir nos postulats et à repousser les limites de nos idées. Grâce à nos projets hebdomadaires du vendredi, nous avons appris à travailler sous pression, à mieux gérer notre temps et nos tâches, et à tirer pleinement parti du travail d’équipe. Nous avons aussi découvert l’importance de demander de l’aide au besoin — à nos mentors, à nos assistants d’enseignement ou à nos pairs — ainsi que l’utilité de poser les bonnes questions. Enfin, nous nous sommes exercées à présenter nos idées et à concevoir un argumentaire convaincant, tout en approfondissant notre connaissance du processus de développement de A à Z.

L’élaboration de notre projet nous a permis de mesurer toute l’importance de la communication et de la gestion des conflits pour garantir le succès d’une équipe. Cela peut sembler cliché, mais l’adage « Ensemble, nous allons plus loin » s’est révélé fondé dans notre cas. Les difficultés étaient inévitables, mais nous avons découvert qu’une communication franche et respectueuse est la clé pour les résoudre efficacement. Même s’il n’est pas toujours facile de se montrer vulnérable et de dire ce qui nous tracasse, il s’agit d’une condition indispensable à l’établissement d’un climat de confiance. L’une de nos plus grandes leçons est qu’une bonne dynamique d’équipe exige un effort conscient. La confiance est comme une semence qu’il faut nourrir avec le temps. En retournant à nos occupations respectives, nous espérons cultiver cet état d’esprit dans chacune de nos collaborations à venir.

Prochaines étapes pour l’équipe ou le projet

Pour la suite, nous envisageons une IA capable d’apprendre des données initiales de chaque personne et d’adapter ses réponses aux grandes tendances, mais aussi aux particularités physiologiques, à l’historique des symptômes et à l’évolution du contexte. Une IA capable d’offrir un soutien plus avisé et mieux ciblé, qui respecte la complexité de vrais corps et d’existences réelles.

Pour le moment, nous nous efforçons d’établir un socle éthique solide pour l’évolution de l’application. Nous sommes toutefois conscientes que l’atteinte de nos objectifs ultimes passe par son intégration aux technologies prêtes-à-porter. Nous devons travailler pour ce faire à la détection de la VFC en temps réel, une étape critique pour rendre MYBO plus réactive, plus prédictive et cliniquement plus utile. L’application ne peut pas encore interpréter ces données à partir d’un dispositif prêt-à-porter, mais cette étape représente un jalon technique majeur qui est en cours de planification. La prochaine phase de développement portera donc sur l’intégration à des appareils tels que des montres intelligentes.

Nous sommes conscientes que la santé est intimement liée à l’identité et à l’expérience de vie. En l’absence de données suffisamment variées, nous n’avons pas encore pu entraîner notre modèle sur un ensemble de données diversifiées d’un point de vue démographique. Nous sommes toutefois déterminées à combler cette lacune en intégrant un plus large éventail d’âges, de genres et d’origines ethniques – autant de facteurs qui peuvent influencer le diagnostic et la manifestation des symptômes.

Nous élargissons également la portée du projet au-delà des troubles neurologiques fonctionnels. Notre vision s’étend à d’autres problèmes de santé comme la douleur chronique, le syndrome du côlon irritable, le trouble dysphorique prémenstruel, la fibromyalgie, la COVID longue ainsi que d’autres troubles peu étudiés et souvent laissés en attente de soins, où la régulation du stress et le système nerveux jouent un rôle prépondérant.

La prochaine étape pour nous sera de rejoindre un incubateur ou un programme d’innovation en santé afin d’y trouver du mentorat, du soutien technique et des partenariats cliniques susceptibles de faire évoluer MYBO. Avec les bonnes ressources, nous espérons mieux intégrer la biorétroaction, bonifier nos modèles d’IA et amorcer une démarche de conception collaborative avec les personnes utilisatrices et des spécialistes cliniques.

Si MYBO a vu le jour comme un projet profondément personnel, elle évolue maintenant vers une mission collective : offrir aux personnes atteintes de troubles fonctionnels le soutien qui leur a été si longtemps refusé et les outils dont elles ont besoin pour reprendre le contrôle de leur système nerveux.

Références et crédits

Remerciements

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont guidées et soutenues tout au long de ce projet :

- Prakhar Ganesh et Jeremy Pinto, pour leur précieux accompagnement en tant que mentors;

- Le Dr David Benrimoh, pour ses conseils cliniques;

- Rose Landry, pour ses remarques avisées sur l’IA responsable;

- Aaron Labbé et Darius Valevicius, pour leur expertise et leurs conseils en technologies et en neurosciences;

- Yohan Alphonse, pour la conception du site Web;

- Karla Felix Navarro, pour ses commentaires sur notre présentation;

- Jennifer Addison, Juliana Virani et Yosra Kazemi, pour leur soutien sans faille.

Nous tenons également à remercier tout le monde à l’AI4GOOD LAB, à Mila, au CIFAR, à Google Deepmind, à Manuvie, à l’Institut Vecteur et à l’Amii.

Références

- Biometrics for Stress Monitoring [ensemble de données]. Kaggle. Source consultée le 27 avril 2023 à l’adresse https://www.kaggle.com/datasets/qiriro/stress

- HeartMath (2023). The Science of HeartMath. https://www.heartmath.com/science/#

- Kim, H-G, Cheon, E-J, Bai, D-S, Lee, Y. H. et Koo, B. H. (2018). « Stress and Heart Rate Variability: A Meta-Analysis and Review of the Literature », Psychiatry Investig, vol. 15, no 3, p. 235-245. doi: 10.30773/pi.2017.08.17

- Nkurikiyeyezu, K., Yokokubo, A. et Lopez, G. (2020). « The Effect of Person-Specific Biometrics in Improving Generic Stress Predictive Models », Journal of Sensors & Material, p. 1-12. http://arxiv.org/abs/1910.01770